La cattedrale di San Giovanni Battista

di Fabrizio Fantino

Il duomo di Torino sorge in una delle zone più ricche di storia della città, a ridosso dell’area archeologica e adiacente al Teatro Romano. L’area sacra anticamente era costituita da ben tre chiese, verosimilmente edificate sulla base di templi pagano preesistenti, intitolate a San Salvatore, a Santa Maria e a San Giovanni Battista, la principale delle tre: la dedicazione al Battista, poi mantenuta anche nel duomo riedificato a fine Quattrocento, è probabile che risalga ai Longobardi e in particolare ad Agilulfo (re dal 591 al 616), la cui moglie, Teodolinda, fece proclamare san Giovanni patrono del regno.

Tra il 1490 e il 1492 le tre chiese antiche vennero abbattute, lasciando in piedi unicamente il campanile, eretto per volontà del vescovo Giovanni di Compeys nel 1469 ma rimasto incompiuto probabilmente per mancanza di fondi: solo nel 1720 Vittorio Amedeo II deciderà di completarlo, affidando l’incarico a Filippo Juvarra, ma anche in questo caso il progetto non venne portato a termine e la cuspide al di sopra della torre campanaria prevista dal grande architetto barocco non venne mai realizzata.

Il 22 luglio 1491 Bianca di Monferrato, vedova di Carlo I e reggente di casa Savoia, posava la prima pietra del nascente nuovo duomo, sempre dedicato a San Giovanni. La costruzione, voluta fortemente dal duca ma promossa soprattutto dal vescovo Domenico della Rovere, venne affidata a Bartolomeo di Francesco di Domenico da Settignano, detto Meo del Caprina, che la portò a termine in sette anni, come attesta una lapide posta sulla facciata della chiesa.

Tra il 1490 e il 1492 le tre chiese antiche vennero abbattute, lasciando in piedi unicamente il campanile, eretto per volontà del vescovo Giovanni di Compeys nel 1469 ma rimasto incompiuto probabilmente per mancanza di fondi: solo nel 1720 Vittorio Amedeo II deciderà di completarlo, affidando l’incarico a Filippo Juvarra, ma anche in questo caso il progetto non venne portato a termine e la cuspide al di sopra della torre campanaria prevista dal grande architetto barocco non venne mai realizzata.

Il 22 luglio 1491 Bianca di Monferrato, vedova di Carlo I e reggente di casa Savoia, posava la prima pietra del nascente nuovo duomo, sempre dedicato a San Giovanni. La costruzione, voluta fortemente dal duca ma promossa soprattutto dal vescovo Domenico della Rovere, venne affidata a Bartolomeo di Francesco di Domenico da Settignano, detto Meo del Caprina, che la portò a termine in sette anni, come attesta una lapide posta sulla facciata della chiesa.

Lapide sulla facciata del Duomo che ricorda il termine dei lavori di costruzione

Meo del Caprina (1430-1501) va considerato come un vero e proprio capo cantiere con funzioni probabilmente anche di progettista, sebbene i documenti non consentano di chiarire totalmente il suo apporto nell’ambito della costruzione del duomo. Figlio e fratello di scalpellini attivi nei cantieri fiorentini, dopo un periodo trascorso a Ferrara, dal 1460 fu a Roma, dove operò in diversi cantieri promossi dai papi Pio II, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII. Grazie alla fama consolidata, inoltre, fu tra gli artisti chiamati a giudicare i progetti presentati per la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Secondo altre interpretazioni dibattute nell’Ottocento, invece, il progetto per il duomo di Torino venne curato da Baccio Pontelli (Firenze, 1450 ca. - Urbino, 1494 ca.), già attivo a Urbino per Federico da Montefeltro e soprattutto a Roma, dove ebbe un ruolo da protagonista nelle opere commissionate da papa Sisto IV.

A prescindere dalla reale paternità del progetto, è indubbio che il duomo torinese esibisca forti analogie con le architetture rinascimentali dell’epoca, particolarmente riscontrabili nel disegno della facciata, da collegare alla facciata di Santa Maria Novella a Firenze, disegnata da Leon Battista Alberti, ma anche a modelli romani e in particolare alle facciate di Santa Maria del Popolo e di Sant’Agostino, realizzate durante il pontificato di Sisto IV: si tratta quindi di un disegno fortemente legato alle soluzioni più aggiornate che si erano appena affermate a Firenze e Roma, dove sia Meo del Caprina che Baccio Pontelli furono protagonisti di primissimo piano.

Meo del Caprina (1430-1501) va considerato come un vero e proprio capo cantiere con funzioni probabilmente anche di progettista, sebbene i documenti non consentano di chiarire totalmente il suo apporto nell’ambito della costruzione del duomo. Figlio e fratello di scalpellini attivi nei cantieri fiorentini, dopo un periodo trascorso a Ferrara, dal 1460 fu a Roma, dove operò in diversi cantieri promossi dai papi Pio II, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII. Grazie alla fama consolidata, inoltre, fu tra gli artisti chiamati a giudicare i progetti presentati per la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Secondo altre interpretazioni dibattute nell’Ottocento, invece, il progetto per il duomo di Torino venne curato da Baccio Pontelli (Firenze, 1450 ca. - Urbino, 1494 ca.), già attivo a Urbino per Federico da Montefeltro e soprattutto a Roma, dove ebbe un ruolo da protagonista nelle opere commissionate da papa Sisto IV.

A prescindere dalla reale paternità del progetto, è indubbio che il duomo torinese esibisca forti analogie con le architetture rinascimentali dell’epoca, particolarmente riscontrabili nel disegno della facciata, da collegare alla facciata di Santa Maria Novella a Firenze, disegnata da Leon Battista Alberti, ma anche a modelli romani e in particolare alle facciate di Santa Maria del Popolo e di Sant’Agostino, realizzate durante il pontificato di Sisto IV: si tratta quindi di un disegno fortemente legato alle soluzioni più aggiornate che si erano appena affermate a Firenze e Roma, dove sia Meo del Caprina che Baccio Pontelli furono protagonisti di primissimo piano.

Facciata del duomo di Torino

Facciata di Santa Maria Novella, Firenze

Facciata di Santa Maria del Popolo, Roma

Facciata di Sant’Agostino, Roma

La sobrietà della facciata rinascimentale, che assieme al resto dell’edificio rappresentò uno stacco netto con la tradizione costruttiva precedente e con un tessuto urbano ancora essenzialmente medievale, è arricchita dai tre portali monumentali, scolpiti con grottesche, candelabre e trofei classici. La natura profana di queste decorazioni, però, è mitigata dalla presenza di figure di angeli e soprattutto dalle tre chiavi di volta che coronano i tre portali, dove sono raffigurati in quello centrale san Giovanni Battista (connesso chiaramente con la dedicazione della chiesa), il Padre Eterno in quello di sinistra e Gesù in quello di destra, illustrando dunque una sintesi tra Antico e Nuovo Testamento mediata dalla figura del Precursore.

Fregi scolpiti sulle chiavi di volta dei portali, raffiguranti Dio Padre, San Giovanni Battista e Gesù Cristo

La chiesa, già agibile nel 1495, viene ultimata nel 1505, e il 21 settembre di quello stesso anno è solennemente consacrata. L’impianto rinascimentale che la caratterizza è riconoscibile anche all’interno, specie dopo i restauri del 1926-28 che hanno ‘liberato’ la chiesa dalle decorazioni ottocentesche e dai tamponamenti del Sei e Settecento: la pianta della chiesa è a croce latina, con il braccio lungo diviso in tre navate scandite da pilastri con archi a tutto sesto, e con una cupola ottagonale che si eleva all’incrocio con il transetto.

Nelle navate laterali si aprono sette cappelle per parte, dove però gli apparati decorativi e i dipinti che si ammirano sugli altari odierni non sono più quelli di primo Cinquecento: fa eccezione la cappella dei Santi Crispino e Crispiniano (seconda a destra), la sola a conservare – per quando adattata dal rifacimento seicentesco del vano – il polittico commissionato dalla Compagnia dei Calzolai ai pittori Giovanni Martino Spanzotti e Defendente Ferrari, realizzato verosimilmente tra il 1502 e il 1504.

Nel corso del Cinquecento e fino alla metà del Seicento si susseguirono interventi di natura circoscritta e legata soprattutto alla decorazione delle cappelle laterali. L’evento che si rivelò decisivo per le trasformazioni seicentesche del duomo torinese fu però la decisione di Emanuele Filiberto di Savoia di trasferire la Sacra Sindone da Chambéry a Torino nel 1578, avviando un lungo processo che porterà alla costruzione di una grandiosa cappella progettata da Guarino Guarini.

Nel corso del Cinquecento e fino alla metà del Seicento si susseguirono interventi di natura circoscritta e legata soprattutto alla decorazione delle cappelle laterali. L’evento che si rivelò decisivo per le trasformazioni seicentesche del duomo torinese fu però la decisione di Emanuele Filiberto di Savoia di trasferire la Sacra Sindone da Chambéry a Torino nel 1578, avviando un lungo processo che porterà alla costruzione di una grandiosa cappella progettata da Guarino Guarini.

La cappella della Sindone

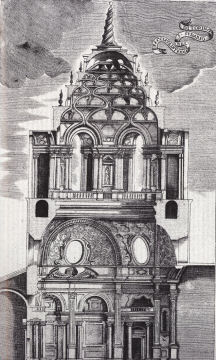

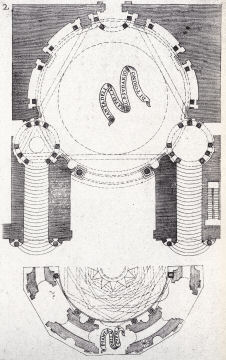

Abbandonata l’idea iniziale di costruire un edificio autonomo per custodire la reliquia, nel 1657 Bernardino Quadri venne incaricato di innalzare la cappella nella zona del coro. L'idea del Quadri, giunto in Piemonte in seguito a screzi avvenuti con Francesco Borromini a Roma, si basava sulla correzione del precedente progetto di Carlo di Castellamonte, che prevedeva una cappella ovale sormontata da una cupola che non superava per altezza e per imponenza la mole del duomo.

Il cantiere proseguì fino ad arrivare all’imposta della cupola, ma problemi tecnici e il timore che i muri non potessero reggere il peso della copertura imposero la sospensione dei lavori e l’allontanamento del Quadri. Nel 1667 viene quindi chiamato a completare l’opera Guarino Guarini, già attivo dal 1666 nella chiesa di San Lorenzo, poco lontano dal duomo. Adeguandosi all’impianto preesistente (rinforzato), Guarini concepì la cappella funeraria per eccellenza, utilizzando marmi neri nella parte inferiore che vanno via via schiarendosi salendo verso l’alto, dove si verifica, anche grazie alle numerose finestre, un vero e proprio trionfo di luce. Al valore simbolico dei colori si affianca anche quello del disegno della pianta, dove, secondo schemi geometrici ricorrenti nell’opera guariniana, ritornano con insistenza il triangolo e il cerchio: il primo rimanda alla significato della Trinità, mentre il secondo rappresenta la forma perfetta con evidente allusione alla perfezione divina. Ad accentuare ulteriormente il significato simbolico complessivo è la cuspide, di ispirazione romana e in particolare borrominiana, il cui forte slancio verso l’alto rimanda con evidenza alla dimensione ultraterrena verso cui deve tendere lo spirito dei fedeli.

Il cantiere proseguì fino ad arrivare all’imposta della cupola, ma problemi tecnici e il timore che i muri non potessero reggere il peso della copertura imposero la sospensione dei lavori e l’allontanamento del Quadri. Nel 1667 viene quindi chiamato a completare l’opera Guarino Guarini, già attivo dal 1666 nella chiesa di San Lorenzo, poco lontano dal duomo. Adeguandosi all’impianto preesistente (rinforzato), Guarini concepì la cappella funeraria per eccellenza, utilizzando marmi neri nella parte inferiore che vanno via via schiarendosi salendo verso l’alto, dove si verifica, anche grazie alle numerose finestre, un vero e proprio trionfo di luce. Al valore simbolico dei colori si affianca anche quello del disegno della pianta, dove, secondo schemi geometrici ricorrenti nell’opera guariniana, ritornano con insistenza il triangolo e il cerchio: il primo rimanda alla significato della Trinità, mentre il secondo rappresenta la forma perfetta con evidente allusione alla perfezione divina. Ad accentuare ulteriormente il significato simbolico complessivo è la cuspide, di ispirazione romana e in particolare borrominiana, il cui forte slancio verso l’alto rimanda con evidenza alla dimensione ultraterrena verso cui deve tendere lo spirito dei fedeli.

Guarino Guarini

Guarino Guarini (Modena, 1624 - Milano, 1683) entrò nell’Ordine dei Teatini nel 1639 e in quello stesso anno si trasferì per il noviziato a Roma, dove studiò fino al 1647 teologia, filosofia, matematica e architettura. A Roma ebbe modo di conoscere le architetture di Francesco Borromini, all’epoca ancora vivente, che successivamente influenzarono profondamente la sua opera. Dopo essere rientrato a Modena per essere ordinato sacerdote e nominato insegnante di filosofia nella casa del suo Ordine, iniziò la sua attività di architetto partecipando al cantiere per la nuova Casa dell’Ordine e per la chiesa, per le quali è stato ipotizzato un suo intervento progettuale. Tra il 1655 ed il 1666 compì diversi viaggi anche fuori dall’Italia, inizialmente impegnato come docente di teologia, filosofia e matematica e poi anche come architetto. Fu prima a Parma e poi a Guastalla, dove la sua presenza è documentata nel 1655, mentre non esiste documentazione per il periodo successivo fino al 1660, quando a Messina pubblica La pietà trionfante. A Messina fu attivo dal 1660 al 1662, dove, oltre a insegnare nella scuola dei Teatini, progettò il completamento della chiesa della Santissima Annunziata, l’adiacente Collegio dei Teatini, e la chiesa di San Filippo Neri, tutte costruzioni andate distrutte nel terremoto del 1908. Nel 1662 tornò momentaneamente a Modena, ma nell’autunno si recò a Parigi, incaricato di dirigere i lavori per la chiesa teatina di Sainte Anne la Royale, il cui cantiere era già stato iniziato da altri: Guarini cambiò completamente il progetto e realizzò, senza portarlo a compimento, l’edificio (poi demolito nel XIX secolo). In Francia ebbe modo di estendere le proprie conoscenze manifestando interesse per l’architettura gotica, l’opera di Mansart e le ricerche sulla geometria proiettiva di Girard Desargues. In riferimento a due altri progetti di Guarini fuori dall’Italia, Santa Maria da Altötting a Praga e Santa Maria della Divina Misericordia a Lisbona (entrambe non più esistenti), non è chiaro se abbiano comportato viaggi in centro Europa e nella penisola iberica, e non è certa neppure l'epoca di progettazione.

Nel 1666 si trasferì a Torino, inizialmente per occuparsi della chiesa teatina di San Lorenzo, ma ben presto chiamato a lavorare per Casa Savoia, per la quale – oltre all’edificazione della Cappella della Sindone – realizzò anche la facciata settentrionale del Castello di Racconigi e soprattutto il Palazzo Carignano, capolavoro dell’architettura barocca che presenta una monumentale facciata in cui si alternano tratti concavi e parti convesse in una configurazione forse riconducibile ai progetti di Gian Lorenzo Bernini per il palazzo del Louvre, ma soprattutto all’Oratorio dei Filippini dell’ammiratissimo Francesco Borromini, richiamato anche nella scansione con paraste della facciata e nell’uso del mattone a vista impiegato come materia plastica e modellabile.

Benché molti degli edifici di Guarini siano scomparsi, nel 1737 venne pubblicato postumo e per cura dell’architetto Bernardo Vittone il trattato dell’Architettura civile, opera fondamentale che illustra non solo i principi tecnici dell’autore, ma documenta con incisioni anche i progetti non realizzati e gli edifici oggi scomparsi.

Nel 1666 si trasferì a Torino, inizialmente per occuparsi della chiesa teatina di San Lorenzo, ma ben presto chiamato a lavorare per Casa Savoia, per la quale – oltre all’edificazione della Cappella della Sindone – realizzò anche la facciata settentrionale del Castello di Racconigi e soprattutto il Palazzo Carignano, capolavoro dell’architettura barocca che presenta una monumentale facciata in cui si alternano tratti concavi e parti convesse in una configurazione forse riconducibile ai progetti di Gian Lorenzo Bernini per il palazzo del Louvre, ma soprattutto all’Oratorio dei Filippini dell’ammiratissimo Francesco Borromini, richiamato anche nella scansione con paraste della facciata e nell’uso del mattone a vista impiegato come materia plastica e modellabile.

Benché molti degli edifici di Guarini siano scomparsi, nel 1737 venne pubblicato postumo e per cura dell’architetto Bernardo Vittone il trattato dell’Architettura civile, opera fondamentale che illustra non solo i principi tecnici dell’autore, ma documenta con incisioni anche i progetti non realizzati e gli edifici oggi scomparsi.

Un percorso biblico tra le opere del duomo di Torino

La Natività di Cristo di Giovanni Comandù

La Natività di Cristo di Giovanni Comandù

Il dipinto venne realizzato e posto nella cappella omonima (la quarta della navata destra) nel 1795, fase in cui fu approntata una radicale ristrutturazione del vano attraverso la costruzione di una nuova mensa e il riadattamento della decorazione lignea seicentesca.

Il tema della natività di Gesù, essendo avvenuto di notte, ha sempre consentito agli artisti di dispiegare un’ampia gamma di ‘effetti speciali’, particolarmente evidenti in questa scintillante interpretazione del soggetto: dal corpo del piccolo Gesù, volutamente al centro della scena, si irradia infatti una potente luce che illumina la Vergine e san Giuseppe sulla destra, in modo da accentuare i contrasti chiaroscurali tra le parti direttamente colpite e le zone invece lasciate nella penombra della notte. A questa fonte di luce, inoltre, si aggiunge anche quella che arriva dalla parte superiore della composizione, dove un angelo e alcuni putti squarciano il buio per celebrare l’evento miracoloso appena avvenuto. La profonda attenzione profusa dal pittore nella resa degli effetti chiaroscurali evidenza una volontà di rifarsi alla grande tradizione barocca del secolo precedente, recuperando un gusto e un lessico pittorico che deriva dalla lezione del lorenese Charles Dauphin, a lungo attivo per la corte sabauda: l’angelo che si libra in volo nella parte superiore, in particolare, sembra riecheggiare i modelli delle tele di Dauphin nella chiesa di San Francesco da Paola e del Monte di Pietà di Torino.

Il tema della natività di Gesù, essendo avvenuto di notte, ha sempre consentito agli artisti di dispiegare un’ampia gamma di ‘effetti speciali’, particolarmente evidenti in questa scintillante interpretazione del soggetto: dal corpo del piccolo Gesù, volutamente al centro della scena, si irradia infatti una potente luce che illumina la Vergine e san Giuseppe sulla destra, in modo da accentuare i contrasti chiaroscurali tra le parti direttamente colpite e le zone invece lasciate nella penombra della notte. A questa fonte di luce, inoltre, si aggiunge anche quella che arriva dalla parte superiore della composizione, dove un angelo e alcuni putti squarciano il buio per celebrare l’evento miracoloso appena avvenuto. La profonda attenzione profusa dal pittore nella resa degli effetti chiaroscurali evidenza una volontà di rifarsi alla grande tradizione barocca del secolo precedente, recuperando un gusto e un lessico pittorico che deriva dalla lezione del lorenese Charles Dauphin, a lungo attivo per la corte sabauda: l’angelo che si libra in volo nella parte superiore, in particolare, sembra riecheggiare i modelli delle tele di Dauphin nella chiesa di San Francesco da Paola e del Monte di Pietà di Torino.

Giovanni Comandù

Giovanni Comandù (Mondovì, 1746 - Torino, 1822) si formò Roma, dove nel 1777 vinse il primo premio al concorso del nudo all’Accademia di San Luca. Nel 1779 risulta a Torino, iscritto ai corsi della Reale Accademia di pittura e scultura, dove, nel 1782, è allievo di Lorenzo Pécheux. Tra il 1788 e il 1789 realizzò gli affreschi della camera delle udienze della duchessa d’Aosta al secondo piano di Palazzo Reale, a cui vanno aggiunti anche quattro sovrapporte per l’appartamento del duca d’Aosta e altri quattro sovrapporte per il duca di Monferrato. In questi anni Comandù fu impegnato anche nella decorazione della reggia di Venaria e del castello di Moncalieri, oltre che nella realizzazione di alcuni dipinti destinati alla basilica di Superga, attestanti la grande considerazione ormai raggiunta dal pittore presso la corte sabauda. Con l’occupazione napoleonica non venne più confermato professore all’Accademia (incarico che ricopriva dal 1796), né ebbe ulteriori commissioni pubbliche, fatto che lo portò a lavorare per i privati e per alcune chiese del territorio. Nel 1815 fu reintegrato nella carica di professore, così come nelle sue mansioni per la corte, come prova un bozzetto del 1819 raffigurante la Sacra Famiglia per la cappella regia del castello di Govone.

Giovanni Comandù (Mondovì, 1746 - Torino, 1822) si formò Roma, dove nel 1777 vinse il primo premio al concorso del nudo all’Accademia di San Luca. Nel 1779 risulta a Torino, iscritto ai corsi della Reale Accademia di pittura e scultura, dove, nel 1782, è allievo di Lorenzo Pécheux. Tra il 1788 e il 1789 realizzò gli affreschi della camera delle udienze della duchessa d’Aosta al secondo piano di Palazzo Reale, a cui vanno aggiunti anche quattro sovrapporte per l’appartamento del duca d’Aosta e altri quattro sovrapporte per il duca di Monferrato. In questi anni Comandù fu impegnato anche nella decorazione della reggia di Venaria e del castello di Moncalieri, oltre che nella realizzazione di alcuni dipinti destinati alla basilica di Superga, attestanti la grande considerazione ormai raggiunta dal pittore presso la corte sabauda. Con l’occupazione napoleonica non venne più confermato professore all’Accademia (incarico che ricopriva dal 1796), né ebbe ulteriori commissioni pubbliche, fatto che lo portò a lavorare per i privati e per alcune chiese del territorio. Nel 1815 fu reintegrato nella carica di professore, così come nelle sue mansioni per la corte, come prova un bozzetto del 1819 raffigurante la Sacra Famiglia per la cappella regia del castello di Govone.

La Sacra Parentela di Gandolfino da Roreto (Museo Diocesano)

Non è certo che il dipinto sia stato realizzato appositamente per il duomo torinese, dove è stato conservato, in sacrestia, fino al dicembre 2008, allorché venne trasferito assieme ad altre opere nel neonato Museo Diocesano allestito sotto la cattedrale. È però possibile che la tavola coincida con un’opera indicata come «S. Famiglia» e segnalata nell’Ottocento nella cappella dedicata a san Massimo.

Piuttosto inconsueta è l’iconografia, con un gruppo di persone formato da quattro donne, una più anziana e tre più giovani, da sei figure maschili che portano in capo turbanti o cappelli di foggia esotica, e sette bambini, ognuno col capo circondato da un’aureola. Si tratta di una rappresentazione della Sacra Parentela o della Discendenza di sant’Anna, che mette in evidenza la discendenza matrilineare di Cristo e dà conto dei rapporti di parentela con i ‘fratelli’ di Cristo di cui si parla nei tre Vangeli sinottici di Marco («Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare», Mr. 3, 31-33), di Matteo («Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti”», Mt. 12, 46-47) e Luca («Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: “Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti”», Lc. 8, 19-21).

Il tema, piuttosto raro in pittura ma più volte affrontato da Gandolfino da Roreto, si sviluppa nel XV secolo soprattutto in area nordica, trovando una particolare fortuna specialmente in Germania. Lo spunto culturale è dato dalla leggenda del triplice matrimonio di sant’Anna (il cosiddetto «trinubium Annae») codificato dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine e successivamente abrogato dal Concilio di Trento. Secondo questa tradizione, Anna, rimasta vedova di Gioacchino, celebrò un secondo matrimonio andando in moglie – secondo i costumi del tempo – al fratello di Gioacchino, Cleofa, e successivamente a Salomè. Sempre secondo la leggenda, da ciascuno dei tre matrimoni Anna ebbe una figlia e, a ciascuna figlia, venne imposto il nome di Maria. La prima Maria (la Madonna) sposò Giuseppe ed ebbe un unico figlio (concepito non carnalmente), Gesù; la seconda Maria (Maria di Cleofa) ebbe dal suo sposo Alfeo quattro figli (Giacomo il Minore, Giuseppe il Giusto, Simone e Giuda Taddeo); mentre la terza Maria generò dal suo sposo Zebedeo due figli (Giacomo Maggiore e Giovanni Evangelista).

Sono questi sei cugini, secondo la spiegazione del «trinubium Annae», che la Chiesa diffuse attraverso l’uso didattico delle opere d’arte (opere che almeno in parte si sono conservate anche dopo la abrogazione tridentina della leggenda), i «fratelli di Gesù» citati dai Vangeli sinottici, stante il fatto che l'appellativo «fratello» era nella lingua ebraica riservato anche ai cugini di primo grado.

Piuttosto inconsueta è l’iconografia, con un gruppo di persone formato da quattro donne, una più anziana e tre più giovani, da sei figure maschili che portano in capo turbanti o cappelli di foggia esotica, e sette bambini, ognuno col capo circondato da un’aureola. Si tratta di una rappresentazione della Sacra Parentela o della Discendenza di sant’Anna, che mette in evidenza la discendenza matrilineare di Cristo e dà conto dei rapporti di parentela con i ‘fratelli’ di Cristo di cui si parla nei tre Vangeli sinottici di Marco («Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare», Mr. 3, 31-33), di Matteo («Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti”», Mt. 12, 46-47) e Luca («Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: “Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti”», Lc. 8, 19-21).

Il tema, piuttosto raro in pittura ma più volte affrontato da Gandolfino da Roreto, si sviluppa nel XV secolo soprattutto in area nordica, trovando una particolare fortuna specialmente in Germania. Lo spunto culturale è dato dalla leggenda del triplice matrimonio di sant’Anna (il cosiddetto «trinubium Annae») codificato dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine e successivamente abrogato dal Concilio di Trento. Secondo questa tradizione, Anna, rimasta vedova di Gioacchino, celebrò un secondo matrimonio andando in moglie – secondo i costumi del tempo – al fratello di Gioacchino, Cleofa, e successivamente a Salomè. Sempre secondo la leggenda, da ciascuno dei tre matrimoni Anna ebbe una figlia e, a ciascuna figlia, venne imposto il nome di Maria. La prima Maria (la Madonna) sposò Giuseppe ed ebbe un unico figlio (concepito non carnalmente), Gesù; la seconda Maria (Maria di Cleofa) ebbe dal suo sposo Alfeo quattro figli (Giacomo il Minore, Giuseppe il Giusto, Simone e Giuda Taddeo); mentre la terza Maria generò dal suo sposo Zebedeo due figli (Giacomo Maggiore e Giovanni Evangelista).

Sono questi sei cugini, secondo la spiegazione del «trinubium Annae», che la Chiesa diffuse attraverso l’uso didattico delle opere d’arte (opere che almeno in parte si sono conservate anche dopo la abrogazione tridentina della leggenda), i «fratelli di Gesù» citati dai Vangeli sinottici, stante il fatto che l'appellativo «fratello» era nella lingua ebraica riservato anche ai cugini di primo grado.

Gandolfino da Roreto

Gandolfino (documentato dal 1493 al 1518) è stato uno dei maggiori interpreti della pittura rinascimentale in Piemonte, attivo principalmente tra Asti, Alessandria e il Monferrato. L’artista si formò nella bottega del padre, Giovanni Roreto, pittore di cui non si conoscono opere sebbene in vita abbia goduto di una certa fama. Della fase iniziale, però, non si conosce nulla, essendo la prima opera giunta sino a noi il polittico dell’Assunzione della Vergine, firmato e datato 1493, oggi nella Galleria Sabauda ma proveniente dalla chiesa di San Francesco ad Alba: l’opera tradisce un debito verso la pittura ligure e provenzale, in particolare di Ludovico Brea prima del suo incontro con Vincenzo Foppa. Dopo il periodo iniziale, Gandolfino rivolge la propria attenzione verso l’area milanese, risultando sensibile soprattutto alle proposte di Bergognone e Bernardo Zenale, mentre la sua maturità artistica è segnata dalle influenze della pittura cremonese di Boccaccio Boccaccino e Altobello Melone. Attivo soprattutto per la città di Asti, dove si conservano ancora sue opere nella cattedrale, nella collegiata di San Secondo e in Santa Maria Nuova, Gandolfino licenzia opere capitali anche per le chiese di Saluzzo e Quargnento, segno di un prestigio che è testimoniato anche dalla presenza nella sua bottega, intorno al 1517, del pittore vallone Pietro Grammorso.

Gandolfino (documentato dal 1493 al 1518) è stato uno dei maggiori interpreti della pittura rinascimentale in Piemonte, attivo principalmente tra Asti, Alessandria e il Monferrato. L’artista si formò nella bottega del padre, Giovanni Roreto, pittore di cui non si conoscono opere sebbene in vita abbia goduto di una certa fama. Della fase iniziale, però, non si conosce nulla, essendo la prima opera giunta sino a noi il polittico dell’Assunzione della Vergine, firmato e datato 1493, oggi nella Galleria Sabauda ma proveniente dalla chiesa di San Francesco ad Alba: l’opera tradisce un debito verso la pittura ligure e provenzale, in particolare di Ludovico Brea prima del suo incontro con Vincenzo Foppa. Dopo il periodo iniziale, Gandolfino rivolge la propria attenzione verso l’area milanese, risultando sensibile soprattutto alle proposte di Bergognone e Bernardo Zenale, mentre la sua maturità artistica è segnata dalle influenze della pittura cremonese di Boccaccio Boccaccino e Altobello Melone. Attivo soprattutto per la città di Asti, dove si conservano ancora sue opere nella cattedrale, nella collegiata di San Secondo e in Santa Maria Nuova, Gandolfino licenzia opere capitali anche per le chiese di Saluzzo e Quargnento, segno di un prestigio che è testimoniato anche dalla presenza nella sua bottega, intorno al 1517, del pittore vallone Pietro Grammorso.

La Sant’Anna con la Vergine e il Bambino di Antoine de Lonhy (Museo Diocesano)

Non è sicuro che questo quadro si trovasse in origine nel duomo di Torino; un labile collegamento, tuttavia, può essere instaurato con un altare dedicato alla Concezione che il visitatore apostolico Angelo Peruzzi descrive nel 1584 al di fuori del coro, al fondo della navata sinistra. Successivamente venne trasferito nella sacrestia del duomo, dove è rimasto fino al 2008, quando è stato spostato nel nuovo Museo Diocesano.

Il dipinto raffigura sant’Anna, madre della Vergine, accanto a Maria che tiene sulle ginocchia Gesù Bambino: Anna è ritratta nel gesto di porgere a Gesù una pera, frutto simbolico che vanta una lunghissima tradizione letteraria e artistica: già conosciuta in età omerica, la pera era consacrata a dee importanti, come Giunone e soprattutto Venere poiché la forma allargata verso il basso evoca l’immagine del ventre femminile. Passata successivamente nelle iconografie cristiane, la pera ricorre principalmente nelle immagini della Vergine col Bambino e diviene un attributo eminentemente cristologico: l’estrema dolcezza della pera rimanda infatti al concetto di dolcezza della virtù e probabilmente è stato ispirato da un passo del Salmo 27, dove l’autore si augura di «abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore».

Pur nel cattivo stato di conservazione, l’opera esibisce un’altissima qualità pittorica, riscontrabile nella preziosità della veste damascata della Vergine, nel modo in cui sono trattati i panneggi e soprattutto nell’espressività dei volti, tutti caratteri che hanno portato – dopo una lunga incertezza attributiva – a riconoscere quale autore del dipinto il maestro borgognone Antoine de Lohny, fortemente legato alla tradizione pittorica fiamminga e catalana, e attivo a più riprese nel Piemonte a cavallo tra Quattro e Cinquecento.

Il dipinto raffigura sant’Anna, madre della Vergine, accanto a Maria che tiene sulle ginocchia Gesù Bambino: Anna è ritratta nel gesto di porgere a Gesù una pera, frutto simbolico che vanta una lunghissima tradizione letteraria e artistica: già conosciuta in età omerica, la pera era consacrata a dee importanti, come Giunone e soprattutto Venere poiché la forma allargata verso il basso evoca l’immagine del ventre femminile. Passata successivamente nelle iconografie cristiane, la pera ricorre principalmente nelle immagini della Vergine col Bambino e diviene un attributo eminentemente cristologico: l’estrema dolcezza della pera rimanda infatti al concetto di dolcezza della virtù e probabilmente è stato ispirato da un passo del Salmo 27, dove l’autore si augura di «abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore».

Pur nel cattivo stato di conservazione, l’opera esibisce un’altissima qualità pittorica, riscontrabile nella preziosità della veste damascata della Vergine, nel modo in cui sono trattati i panneggi e soprattutto nell’espressività dei volti, tutti caratteri che hanno portato – dopo una lunga incertezza attributiva – a riconoscere quale autore del dipinto il maestro borgognone Antoine de Lohny, fortemente legato alla tradizione pittorica fiamminga e catalana, e attivo a più riprese nel Piemonte a cavallo tra Quattro e Cinquecento.

Antoine de Lonhy

Antoine de Lonhy (documentato dal 1446 in Borgogna – morto verso il 1490 nel ducato di Savoia) è stato un pittore, miniatore, maestro vetraio e autore di disegni per ricami, a lungo attivo in Piemonte.

Le ricerche menzionate hanno messo in evidenza come la sua formazione pittorica abbia avuto luogo nella Borgogna meridionale attorno al 1440 a contato con i modelli fiamminghi di Jan van Eyck e di Rogier van der Weyden. Lavorò poi per importanti committenti come Nicolas Rolin, cancelliere di Filippo il Buono duca di Borgogna, o come Jean Germain, vescovo di Chalon-sur-Saône. Negli anni Cinquanta del XV secolo, Antoine si trasferì a Tolosa ove realizzò gli affreschi della cappella di Santa Caterina nella chiesa di Notre-Dame de la Dalbade (1454), a cui vanno aggiunte anche opere in miniatura, segnatamente per l'arcivescovo di Tolosa, Bernard de Rosier, oltre che alcune vetrate per la sala grande del palazzo civico (1460).

Nel 1460 lo troviamo attivo anche in Catalogna, dove realizzò la vetrata per il rosone che orna la facciata della chiesa di Santa María del Mar in Barcellona e la pala d'altare per il monastero agostiniano della Domus Dei a Miralles.

Da un atto notarile del 1462 apprendiamo che Antoine si era trasferito nel ducato di Savoia, ad Avigliana, presso Torino, e che cedeva ad un suo fiduciario il credito residuo che vantava per la pala d'altare del monastero agostiniano di Miralles. Non si conosce la circostanza che portò Antoine a lavorare nel ducato di Savoia: è verosimile che sia lui il destinatario di un pagamento disposto a favore di un «maistre Anthoine pintre» per alcuni lavori decorativi eseguiti per Amedeo IX a Chambéry. Per Iolanda di Francia, moglie di Amedeo IX e figlia di Carlo VII, re di Francia, Antoine eseguì una serie di miniature per il trattato Breve dicendorum compendium. Anche le così dette Ore di Saluzzo conservate alla British Library di Londra sono opera di ambiente artistico savoiardo.

Il catalogo delle opere eseguite da Antoine de Lonhy nel suo lungo periodo di permanenza in Piemonte si è andato arricchendo di nuove attribuzioni: oltre alla celebre Trinità (1465-70) conservata al Museo Civico di Torino, sono oggi attribuite alla sua mano sei piccole tavole con figure di Apostoli (acquistate dallo stesso Museo Civico nel 2000), l’affresco raffigurante il Beato Amedeo IX di Savoia nella chiesa di San Domenico a Torino, il ciclo di affreschi nella chiesa abbaziale di Novalesa e un polittico realizzato per la stessa chiesa, ora conservato nella chiesa parrocchiale.

Il suo stile si caratterizza per sapiente combinazione di impaginazione monumentale delle scene con una attenzione ai dettagli minuti; le sue figure sono spesso vestite con ricchi damaschi dalle pieghe ampie e profonde, mostrano espressioni sognanti e la loro carne è modellata con un’insolita morbidezza e luminosità.

L'influenza di Antoine de Lonhy, artista aggiornato sui raffinati modi stilistici delle Fiandre e misuratosi con le novità artistiche del contesto barcellonese, fu alquanto marcata e condizionò ampiamente le arti figurative piemontesi della seconda metà del XV secolo.

Antoine de Lonhy (documentato dal 1446 in Borgogna – morto verso il 1490 nel ducato di Savoia) è stato un pittore, miniatore, maestro vetraio e autore di disegni per ricami, a lungo attivo in Piemonte.

Le ricerche menzionate hanno messo in evidenza come la sua formazione pittorica abbia avuto luogo nella Borgogna meridionale attorno al 1440 a contato con i modelli fiamminghi di Jan van Eyck e di Rogier van der Weyden. Lavorò poi per importanti committenti come Nicolas Rolin, cancelliere di Filippo il Buono duca di Borgogna, o come Jean Germain, vescovo di Chalon-sur-Saône. Negli anni Cinquanta del XV secolo, Antoine si trasferì a Tolosa ove realizzò gli affreschi della cappella di Santa Caterina nella chiesa di Notre-Dame de la Dalbade (1454), a cui vanno aggiunte anche opere in miniatura, segnatamente per l'arcivescovo di Tolosa, Bernard de Rosier, oltre che alcune vetrate per la sala grande del palazzo civico (1460).

Nel 1460 lo troviamo attivo anche in Catalogna, dove realizzò la vetrata per il rosone che orna la facciata della chiesa di Santa María del Mar in Barcellona e la pala d'altare per il monastero agostiniano della Domus Dei a Miralles.

Da un atto notarile del 1462 apprendiamo che Antoine si era trasferito nel ducato di Savoia, ad Avigliana, presso Torino, e che cedeva ad un suo fiduciario il credito residuo che vantava per la pala d'altare del monastero agostiniano di Miralles. Non si conosce la circostanza che portò Antoine a lavorare nel ducato di Savoia: è verosimile che sia lui il destinatario di un pagamento disposto a favore di un «maistre Anthoine pintre» per alcuni lavori decorativi eseguiti per Amedeo IX a Chambéry. Per Iolanda di Francia, moglie di Amedeo IX e figlia di Carlo VII, re di Francia, Antoine eseguì una serie di miniature per il trattato Breve dicendorum compendium. Anche le così dette Ore di Saluzzo conservate alla British Library di Londra sono opera di ambiente artistico savoiardo.

Il catalogo delle opere eseguite da Antoine de Lonhy nel suo lungo periodo di permanenza in Piemonte si è andato arricchendo di nuove attribuzioni: oltre alla celebre Trinità (1465-70) conservata al Museo Civico di Torino, sono oggi attribuite alla sua mano sei piccole tavole con figure di Apostoli (acquistate dallo stesso Museo Civico nel 2000), l’affresco raffigurante il Beato Amedeo IX di Savoia nella chiesa di San Domenico a Torino, il ciclo di affreschi nella chiesa abbaziale di Novalesa e un polittico realizzato per la stessa chiesa, ora conservato nella chiesa parrocchiale.

Il suo stile si caratterizza per sapiente combinazione di impaginazione monumentale delle scene con una attenzione ai dettagli minuti; le sue figure sono spesso vestite con ricchi damaschi dalle pieghe ampie e profonde, mostrano espressioni sognanti e la loro carne è modellata con un’insolita morbidezza e luminosità.

L'influenza di Antoine de Lonhy, artista aggiornato sui raffinati modi stilistici delle Fiandre e misuratosi con le novità artistiche del contesto barcellonese, fu alquanto marcata e condizionò ampiamente le arti figurative piemontesi della seconda metà del XV secolo.

Il Battesimo di Cristo di Giovanni Martino Spanzotti e Defendente Ferrari (Museo Diocesano)

Il dipinto venne ordinato dalla Compagnia di san Giovanni Battista per decorare il proprio altare in duomo, come prova il contratto stipulato nel 1508 con il pittore Giovanni Martino Spanzotti e, dopo un lungo dibattito critico, è stato riconosciuto come un prodotto di collaborazione tra il caposcuola casalese e il suo allievo e collaboratore Defendente Ferrari, portato a termine con notevole lentezza solo nel 1510.

La scena è ambientata in un vasto e lussureggiante paesaggio inquadrato dalle quinte naturali dei due alberi a destra e a sinistra, mentre all’orizzonte si profilano verdi colline e montagne azzurre. L’episodio evangelico è rappresentato nel primo piano, con il Battista immerso nelle onde del Giordano ritratto nel momento in cui versa l’acqua sul capo del Redentore, ritratto frontalmente con le mani devotamente unite in preghiera; a sinistra, sulla riva del fiume che si perde in lontananza, sono inginocchiati due angeli che reggono il manto azzurro e la veste rossa di Gesù, denudatosi per ricevere il Sacramento, reso manifesto dalla discesa dal cielo dello Spirito Santo in forma di colomba.

Il Battesimo di Cristo si impone come una delle più importanti pale della pittura piemontese di primo Cinquecento, dove è magistrale sia la resa anatomica del nudo del Cristo, che il rapporto instaurato tra le figure e il sublime paesaggio circostante, dominato dal taglio geometrico delle alture e dai calibrati passaggi coloristici e chiaroscurali: la natura diviene una coprotagonista della scena, assumendo una dimensione di insolito respiro e grandiosità nella calda luce dorata che si diffonde in modo uniforme e sfiora delicatamente le nuvole, le rocce e le fronde degli alberi, quasi a voler rendere manifesta la luce della Redenzione che dal Cristo si irradia pervadendo ogni cosa.

La scena è ambientata in un vasto e lussureggiante paesaggio inquadrato dalle quinte naturali dei due alberi a destra e a sinistra, mentre all’orizzonte si profilano verdi colline e montagne azzurre. L’episodio evangelico è rappresentato nel primo piano, con il Battista immerso nelle onde del Giordano ritratto nel momento in cui versa l’acqua sul capo del Redentore, ritratto frontalmente con le mani devotamente unite in preghiera; a sinistra, sulla riva del fiume che si perde in lontananza, sono inginocchiati due angeli che reggono il manto azzurro e la veste rossa di Gesù, denudatosi per ricevere il Sacramento, reso manifesto dalla discesa dal cielo dello Spirito Santo in forma di colomba.

Il Battesimo di Cristo si impone come una delle più importanti pale della pittura piemontese di primo Cinquecento, dove è magistrale sia la resa anatomica del nudo del Cristo, che il rapporto instaurato tra le figure e il sublime paesaggio circostante, dominato dal taglio geometrico delle alture e dai calibrati passaggi coloristici e chiaroscurali: la natura diviene una coprotagonista della scena, assumendo una dimensione di insolito respiro e grandiosità nella calda luce dorata che si diffonde in modo uniforme e sfiora delicatamente le nuvole, le rocce e le fronde degli alberi, quasi a voler rendere manifesta la luce della Redenzione che dal Cristo si irradia pervadendo ogni cosa.

Giovanni Martino Spanzotti

Giovanni Martino Spanzotti (Casale Monferrato, ca. 1455 - Chivasso, ante 1528) è stato uno dei principali interpreti del rinnovamento in senso rinascimentale della pittura in Piemonte. Nato a Casale da una famiglia di pittori originari dal territorio di Varese, dovette formarsi in prima istanza nella bottega del padre Pietro. Sembra piuttosto probabile, verso la metà degli anni Settanta, un suo soggiorno a Bologna, dove entrò in contatto con la scuola di Francesco del Cossa, come prova un dipinto giovanile come la Madonna Tucker (Torino, Museo Civico), esemplata su un cartone del maestro ferrarese. L’impronta più significativa della sua arte, tuttavia, risulta in debito verso la cultura pittorica di Milano, particolarmente evidente nel suo capolavoro, il ciclo con le Storie di Cristo in San Bernardino a Ivrea (1485-90 circa), dove nella sua capacità di trattare la luce, nella padronanza degli effetti luministici e nell’attenzione al dato naturalistico per gli aspetti della vita quotidiana emerge l’influenza di Vincenza Foppa, mentre nelle architetture dipinte si avverte la lezione di Bramante e soprattutto di Bramantino.

L’arte di Spanzotti risulta in debito anche verso la pittura fiamminga, ma soprattutto nei confronti dall'arte provenzale, in particolare del maestro di origine borgognona Antoine de Lonhy, stabilitosi dal 1462 in Piemonte, influenza che si rende più marcata con la svolta nordicizzante che ha luogo verso il 1500.

Nella sua bottega si formarono il giovane Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, il chivassese Defendente Ferrari, che fu anche un suo importante collaboratore, e il vercellese Gerolamo Giovenone.

Giovanni Martino Spanzotti (Casale Monferrato, ca. 1455 - Chivasso, ante 1528) è stato uno dei principali interpreti del rinnovamento in senso rinascimentale della pittura in Piemonte. Nato a Casale da una famiglia di pittori originari dal territorio di Varese, dovette formarsi in prima istanza nella bottega del padre Pietro. Sembra piuttosto probabile, verso la metà degli anni Settanta, un suo soggiorno a Bologna, dove entrò in contatto con la scuola di Francesco del Cossa, come prova un dipinto giovanile come la Madonna Tucker (Torino, Museo Civico), esemplata su un cartone del maestro ferrarese. L’impronta più significativa della sua arte, tuttavia, risulta in debito verso la cultura pittorica di Milano, particolarmente evidente nel suo capolavoro, il ciclo con le Storie di Cristo in San Bernardino a Ivrea (1485-90 circa), dove nella sua capacità di trattare la luce, nella padronanza degli effetti luministici e nell’attenzione al dato naturalistico per gli aspetti della vita quotidiana emerge l’influenza di Vincenza Foppa, mentre nelle architetture dipinte si avverte la lezione di Bramante e soprattutto di Bramantino.

L’arte di Spanzotti risulta in debito anche verso la pittura fiamminga, ma soprattutto nei confronti dall'arte provenzale, in particolare del maestro di origine borgognona Antoine de Lonhy, stabilitosi dal 1462 in Piemonte, influenza che si rende più marcata con la svolta nordicizzante che ha luogo verso il 1500.

Nella sua bottega si formarono il giovane Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, il chivassese Defendente Ferrari, che fu anche un suo importante collaboratore, e il vercellese Gerolamo Giovenone.

Defendente Ferrari

Figlio dell’orafo chivassese Francesco Ferrari, Defendente (Chivasso, 1480 ca. - Ivi, dopo 1540) si formò nella bottega di Giovanni Martino Spanzotti, dopo il suo insediamento a Chivasso nel 1502: le sua fase iniziale risente della cultura del maestro, fortemente legata all’arte lombarda, e con Spanzotti collaborò nella realizzazione di alcune opere, tra cui il grande polittico per la Compagnia dei Calzolai ancora oggi nel duomo di Torino. Già a partire dalla fine del primo decennio del secolo, però, Defendente mostra uno più personale, che accondiscende a un gusto ancora legato alla tradizione tardogotica e si rifà alla grande tradizione fiamminga e tedesca, declinata secondo un gusto piacevolmente narrativo e una notevole abilità miniaturistica: questo stile, ricco di preziosismi decorativi e di colori smaltati, rimarrà pressoché costante nel corso di tutta la sua carriera, incontrando il favore di una larga committenza nel Piemonte occidentale, tale da assicurare al pittore un successo duraturo fino alla sua morte. Una ricostruzione precisa e univoca della sua attività, però, risulta ancora problematica per la grande quantità di opere (molte delle quali trasferite dalle sedi originarie e smembrate nel corso dei secoli), e per un’ostinata latitanza di documenti che potrebbero aggiungere qualche punto fermo all’interno della sua vasta produzione.

Figlio dell’orafo chivassese Francesco Ferrari, Defendente (Chivasso, 1480 ca. - Ivi, dopo 1540) si formò nella bottega di Giovanni Martino Spanzotti, dopo il suo insediamento a Chivasso nel 1502: le sua fase iniziale risente della cultura del maestro, fortemente legata all’arte lombarda, e con Spanzotti collaborò nella realizzazione di alcune opere, tra cui il grande polittico per la Compagnia dei Calzolai ancora oggi nel duomo di Torino. Già a partire dalla fine del primo decennio del secolo, però, Defendente mostra uno più personale, che accondiscende a un gusto ancora legato alla tradizione tardogotica e si rifà alla grande tradizione fiamminga e tedesca, declinata secondo un gusto piacevolmente narrativo e una notevole abilità miniaturistica: questo stile, ricco di preziosismi decorativi e di colori smaltati, rimarrà pressoché costante nel corso di tutta la sua carriera, incontrando il favore di una larga committenza nel Piemonte occidentale, tale da assicurare al pittore un successo duraturo fino alla sua morte. Una ricostruzione precisa e univoca della sua attività, però, risulta ancora problematica per la grande quantità di opere (molte delle quali trasferite dalle sedi originarie e smembrate nel corso dei secoli), e per un’ostinata latitanza di documenti che potrebbero aggiungere qualche punto fermo all’interno della sua vasta produzione.

L’Ultima Cena

Questo enorme dipinto è la fedele copia del Cenacolo di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie a Milano, voluta da re Carlo Alberto e commissionata nel 1835 al pittore vercellese Luigi Gagna, specializzato nella riproduzione di grandi opere del passato. In un primo tempo venne collocata in un salone di Palazzo Reale dove annualmente, la sera del Giovedì santo, il sovrano lavava i piedi a dodici poveri. In seguito alla mutata destinazione d’uso dell’ambiente per cui era stata dipinta, l’Ultima cena fu donata al duomo: le grandi dimensioni e soprattutto il notevole peso (oltre 900 chili, trattandosi di un dipinto su tavola) imposero che venisse ancorata alla parete di controfacciata, unico punto capace di accogliere e sostenere l’opera.

La scena illustra l’ultima cena di Cristo prima della Passione, e in particolare il momento in cui Gesù annuncia il tradimento ad opera di uno degli apostoli seduti al tavolo: questa notizia scatena quindi le reazioni di ognuno, che vanno dall’incredulità allo sdegno, distribuendosi nello spazio a gruppi di tre per scambiare commenti e impressioni. Leonardo ha scelto di rappresentare il momento più drammatico della vicenda narrata dai Vangeli, e questo gli permette di indagare e approfondire i cosiddetti ‘moti dell’animo’, ossia i diversi stati emotivi a cui corrispondono altrettante manifestazioni esteriori: per ognuno degli apostoli viene studiata una differente espressione del volto e una posa del corpo del tutto personale, mentre la loro distribuzione a gruppi di tre crea un effetto di ondate che si propagano a partire dalla figura centrale del Cristo, quasi fosse un’eco visibile della sconvolgente rivelazione che si allontana investendo ognuno in modo diverso.

La scena illustra l’ultima cena di Cristo prima della Passione, e in particolare il momento in cui Gesù annuncia il tradimento ad opera di uno degli apostoli seduti al tavolo: questa notizia scatena quindi le reazioni di ognuno, che vanno dall’incredulità allo sdegno, distribuendosi nello spazio a gruppi di tre per scambiare commenti e impressioni. Leonardo ha scelto di rappresentare il momento più drammatico della vicenda narrata dai Vangeli, e questo gli permette di indagare e approfondire i cosiddetti ‘moti dell’animo’, ossia i diversi stati emotivi a cui corrispondono altrettante manifestazioni esteriori: per ognuno degli apostoli viene studiata una differente espressione del volto e una posa del corpo del tutto personale, mentre la loro distribuzione a gruppi di tre crea un effetto di ondate che si propagano a partire dalla figura centrale del Cristo, quasi fosse un’eco visibile della sconvolgente rivelazione che si allontana investendo ognuno in modo diverso.

L’altare del Crocifisso

Già presente nel duomo cinquecentesco nella posizione odierna (transetto destro), ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli fino alla sistemazione definitiva realizzata nel 1787 dall’architetto e ingegnere Luigi Michele Barberis (1725-1798): il piano inferiore venne rialzato con un impalcato di legno, la balaustra fu alzata, l’ordine inferiore dei pilastri fu rivestito di marmi policromi. In questo spazio vennero poi inserite le sculture con la Crocifissione, scolpita da Francesco Borello nel 1727, completata dall’Eterno in alto e dalle statue della Vergine (a sinistra) e di San Giovanni Evangelista (a destra), tutte realizzate nella seconda metà del secolo da Stefano Maria Clemente. Si tratta del momento più drammatico della Passione di Cristo, la cui intensità viene restituita dall’attenta restituzione anatomica ed espressiva del cristo, così come dai volti dolenti di Maria e di san Giovanni: la drammaticità della scena, però, è mitigata dalla complessità e dalla ricchezza della decorazione della cappella, resa ancora più vibrante dai giochi cromatici dei marmi policromi, pervenendo a un grandioso risultato che – secondo i principi dell’arte barocca – coniuga teatralmente architettura e scultura per impressionare i fedeli.

Non appartengono invece al progetto originario le due grandi statue in primo piano raffiguranti Santa Cristina (a sinistra) e Santa Teresa (a destra), scolpite dal francese Pierre Legros (Parigi, 1666 - Roma, 1719) per ornare la facciata della chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo, ma trasferite in duomo nel 1804 in seguito alla secolarizzazione della chiesa voluta da Napoleone Bonaparte e alla sua trasformazione in Borsa di Commercio.

Non appartengono invece al progetto originario le due grandi statue in primo piano raffiguranti Santa Cristina (a sinistra) e Santa Teresa (a destra), scolpite dal francese Pierre Legros (Parigi, 1666 - Roma, 1719) per ornare la facciata della chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo, ma trasferite in duomo nel 1804 in seguito alla secolarizzazione della chiesa voluta da Napoleone Bonaparte e alla sua trasformazione in Borsa di Commercio.

La Resurrezione di Cristo di Giacomo Rossignolo

Il dipinto venne ordinato dal canonico Nicolò Calusio per ornare la cappella da lui fondata e intitolata alla Resurrezione, la sesta della navata sinistra. Grazie a documenti resi noti già nell’Ottocento, sappiamo che nel 1574 il Rossignolo si impegnava a realizzare il dipinto, e che lo ultimò il 5 luglio 1575.

L’episodio raffigurato è chiaramente l’evento centrale della storia di Cristo e, secondo la narrazione concorde di tutti i Vangeli, avviene il terzo giorno dopo la morte in croce, quando Gesù lascia il sepolcro vuoto e appare inizialmente ad alcune discepole e quindi ad altri apostoli e discepoli. Il momento della resurrezione, però, non ha testimoni diretti e ciò che viene indicato nei testi sacri è la scoperta del sepolcro vuoto.

In questo dipinto, così come nell’opera di numerosi altri artisti, viene mostrato il momento in cui Gesù si eleva dal sepolcro, circonfuso da un’aura di luce, per innalzarsi vero i cieli: in questo caso, però, i soldati incaricati di sorvegliare il luogo della sepoltura, non giacciono addormentati come spesso si vede nelle rappresentazioni di questo soggetto, ma appaiono ben vigili, anzi terrorizzati di fronte al miracolo cui stanno assistendo.

La Resurrezione di Cristo del Rossignolo esibisce alcuni caratteri peculiari del tardo manierismo, come le forti torsioni anatomiche dei soldati – in particolare di quello in primo piano a destra –, i vigorosi contrasti luministici (non solo nel Cristo ma anche nel cielo visibile nello sfondo) e soprattutto l’uso di colori in tonalità molto brillanti, come il rosa accesso per il vessillo retto da Gesù oppure il verde acido per la corazza del soldato di sinistra, che contribuiscono a conferire al quadro un aspetto volutamente antinaturalistico.

L’episodio raffigurato è chiaramente l’evento centrale della storia di Cristo e, secondo la narrazione concorde di tutti i Vangeli, avviene il terzo giorno dopo la morte in croce, quando Gesù lascia il sepolcro vuoto e appare inizialmente ad alcune discepole e quindi ad altri apostoli e discepoli. Il momento della resurrezione, però, non ha testimoni diretti e ciò che viene indicato nei testi sacri è la scoperta del sepolcro vuoto.

In questo dipinto, così come nell’opera di numerosi altri artisti, viene mostrato il momento in cui Gesù si eleva dal sepolcro, circonfuso da un’aura di luce, per innalzarsi vero i cieli: in questo caso, però, i soldati incaricati di sorvegliare il luogo della sepoltura, non giacciono addormentati come spesso si vede nelle rappresentazioni di questo soggetto, ma appaiono ben vigili, anzi terrorizzati di fronte al miracolo cui stanno assistendo.

La Resurrezione di Cristo del Rossignolo esibisce alcuni caratteri peculiari del tardo manierismo, come le forti torsioni anatomiche dei soldati – in particolare di quello in primo piano a destra –, i vigorosi contrasti luministici (non solo nel Cristo ma anche nel cielo visibile nello sfondo) e soprattutto l’uso di colori in tonalità molto brillanti, come il rosa accesso per il vessillo retto da Gesù oppure il verde acido per la corazza del soldato di sinistra, che contribuiscono a conferire al quadro un aspetto volutamente antinaturalistico.

Giacomo Rossignolo

A dispetto della scarsità delle notizie che sono giunte sino a noi, Giacomo Rossignolo (Livorno Ferraris, 1524 ca. - Torino, 1605) è più volte ricordato dalla storiografia antica come uno dei più insigni protagonisti della grande decorazione cinquecentesca in Piemonte. Una fonte del 1566 descrive l’apparato decorativo ad emblemi nel Palazzo della Valle a Casale Monferrato (perduto), mentre successivamente l’artista è ricordato a Roma, dove si distinse come straordinario autore di grottesche. Nel 1563 venne nominato pittore di corte dei Savoia, e da questo momento rimase al servizio dei duchi fino alla morte. Nel 1585 decora il palazzo ducale a Nizza, nel 1587 è impegnato nel cantiere del nuovo palazzo reale di Torino, mentre nel 1594 collabora con Giovanni Caracca nel palazzo di Monsignor di Racconigi a Torino, a cui fece seguito nel 1596 la decorazione della cappella del Castello del Valentino. A testimoniare ancora oggi la grande personalità artistica del Rossignolo è la straordinaria decorazione del castello di Lagnasco, realizzata assieme al pittore saluzzese Cesare Arbasia su commissione della famiglia Tapparelli d’Azeglio.

A dispetto della scarsità delle notizie che sono giunte sino a noi, Giacomo Rossignolo (Livorno Ferraris, 1524 ca. - Torino, 1605) è più volte ricordato dalla storiografia antica come uno dei più insigni protagonisti della grande decorazione cinquecentesca in Piemonte. Una fonte del 1566 descrive l’apparato decorativo ad emblemi nel Palazzo della Valle a Casale Monferrato (perduto), mentre successivamente l’artista è ricordato a Roma, dove si distinse come straordinario autore di grottesche. Nel 1563 venne nominato pittore di corte dei Savoia, e da questo momento rimase al servizio dei duchi fino alla morte. Nel 1585 decora il palazzo ducale a Nizza, nel 1587 è impegnato nel cantiere del nuovo palazzo reale di Torino, mentre nel 1594 collabora con Giovanni Caracca nel palazzo di Monsignor di Racconigi a Torino, a cui fece seguito nel 1596 la decorazione della cappella del Castello del Valentino. A testimoniare ancora oggi la grande personalità artistica del Rossignolo è la straordinaria decorazione del castello di Lagnasco, realizzata assieme al pittore saluzzese Cesare Arbasia su commissione della famiglia Tapparelli d’Azeglio.

Bibliografia essenziale

F. Rondolino, Il Duomo di Torino illustrato, Torino 1898;

Archivi di pietra. Nelle chiese di Torino gli uomini, la storia, le arti, Torino 1988;

Domenico Della Rovere e il Duomo nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, a cura di G. Romano, Torino 1990;

L. Borello, Il duomo di Torino e lo spazio sacro della Sindone, Ivrea 1997;

M. Momo, Il Duomo di Torino. Trasformazioni e restauri, Torino 1997;

Atti del Convegno su i 500 anni del Duomo, Torino 21 febbraio 1998, a cura della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino, Leumann (TO) 2000;

Guarino Guarini, a cura di G. Dardanello, S. Klaiber, H.A. Millon, Torino 2006.

F. Rondolino, Il Duomo di Torino illustrato, Torino 1898;

Archivi di pietra. Nelle chiese di Torino gli uomini, la storia, le arti, Torino 1988;

Domenico Della Rovere e il Duomo nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, a cura di G. Romano, Torino 1990;

L. Borello, Il duomo di Torino e lo spazio sacro della Sindone, Ivrea 1997;

M. Momo, Il Duomo di Torino. Trasformazioni e restauri, Torino 1997;

Atti del Convegno su i 500 anni del Duomo, Torino 21 febbraio 1998, a cura della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino, Leumann (TO) 2000;

Guarino Guarini, a cura di G. Dardanello, S. Klaiber, H.A. Millon, Torino 2006.